Außer dem achten Film von Quentin Tarantino gibt es durchaus noch ein paar andere sehenswerte Werke unter den Kinostarts dieser Woche. Da ist zum Beispiel die satirisch angehauchte Indie-Komödie „Dope“, in der sich ein junger Afroamerikaner in Los Angeles gegen Drogengangster und Milieuklischees zu behaupten versucht. Außerdem starten die beiden spektakulären Naturabenteuer „Wie Brüder im Wind“ und „Sebastian und die Feuerretter“, deren Held jeweils ein Junge ist. Aber hier soll es im weiteren nur um den Film gehen, dem in dieser Woche das größte Publikumsinteresse gewiss sein dürfte.

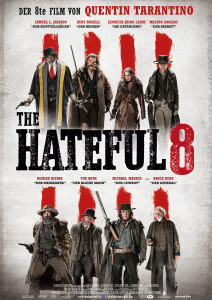

The Hateful Eight

Regie: Quentin Tarantino / Verleih: Universum Film

Wie „Django Unchained“ aus dem Jahr 2012 ist auch Quentin Tarantinos achter Film ein Western. Der Bürgerkrieg ist längst zu Ende, ehemalige Soldaten suchen ihr Glück im Wilden Westen. Der aus der Unions-Armee entlassene Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) zum Beispiel ist ein Kopfgeldjäger, der Südstaaten-Deserteur Chris Mannix (Walton Goggins) hingegen gibt sich als der neue Sheriff von Red Rock aus. Beide treffen als Anhalter einer Kutsche aufeinander, die im verschneiten Wyoming nach Red Rock unterwegs ist. Darin sitzt bereits der Kopfgeldjäger John ‚The Hangman‘ Ruth (Kurt Russell) mit seiner Gefangenen, Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). Der Schneesturm zwingt die Passagiere, die sich gegenseitig nicht über den Weg trauen, zum Halt in einem einsamen Gehöft mit dem Namen ‚Minnies Miederwarenladen‘. Minnie und ihr Mann sind nicht dort, aber dafür vier fremde Männer, unter ihnen der vornehme Brite Oswaldo Mobray (Tim Roth), der sich als der Henker von Red Rock vorstellt, und der alte Konföderierten-General Sandford Smithers (Bruce Dern). Die Männer kommen ins Gespräch und taxieren sich dabei feindselig, bevor sich die Anspannung in einem ersten Schuss entlädt.

Eingefleischte Tarantino-Fans kennen jeden Film des Meisters, ich leider bisher nur dreieinhalb. Von dieser amateurhaften Warte aus fällt mir eine Eigenschaft auf, die dieses Werk wie ein roter Faden durchzieht: extra-large. Zunächst trifft sie rein formal auf die Filmlänge von 167 Minuten zu oder das breite Bildformat. Relativ umfangreich ist die Zahl der Charaktere, die sich im Laufe der Handlung und durch Rückblenden noch weiter erhöht. Dann ist da der gemächliche Erzählstil, der es den Figuren erlaubt, ausführlich über dieses und jenes zu palavern. Zwischendurch kommt die Handlung in Minnies Holzhaus dabei fast zum Stillstand.

Breit gestreut wirken auch die Genrebezüge. Die meisten Männerrollen ahmen karikierend die salbungsvolle Sprechweise nach, die nicht nur im Western patriarchale Macht und Bedeutung ausdrückt und in der eine Drohung mitschwingt. Die oftmals sehr gewählten Worte, mit denen Oswaldo Mobray, aber auch Major Warren ihre Weltgewandtheit beweisen, sorgen für Komik, schon weil sie in einem Missverhältnis zur Funktion und zur Mentalität der Sprecher stehen. Bald aber drehen sich die Gespräche nicht mehr um Law and Order, den Krieg oder die Hautfarbe, sondern um ein kriminalistisches Rätsel im Stil von Agatha Christie: Wer hat den Kaffee vergiftet? Und auch an ein Provinztheater erinnern die Charaktere, indem sie sich etwas hölzern und gestelzt bewegen. Extragroß wird erwartungsgemäß die Gewalt zelebriert, bei der es auf die Menge des verspritzten Blutes und die ironisch überhöhte Grausamkeit ankommt. Der Colt sitzt locker, aber wenn hier urplötzlich jemandem das Hirn weggepustet wird, dann erinnert das auch wiederum an das Westernmotiv mit dem Cowboy, der nach seinem langen Aufenthalt in der Prärie in der Badewanne entspannt und auf irgendwelche Insekten an der Wand schießt. Nur die Musik von Ennio Morricone, die gleichermaßen flott und unheilverkündend daherkommt, erklingt keineswegs extra-häufig.

Im Vergleich zu den vielen Auffälligkeit des Stils gerät der Inhalt etwas ins Hintertreffen. Tatsächlich scheint sich die Aussage der Geschichte, so es sie überhaupt gibt, hinter vielen Einzelheiten zu verstecken. Da geht es zum Beispiel höchst spöttisch um den Unterschied zwischen Selbstjustiz und der ordnungsgemäß ausgeführten Hinrichtung, der so groß dann auch nicht mehr ist. Oder um den Opportunismus, der in der Enge des Rasthauses die zunächst durch Herkunft und Position diktierten Fronten durcheinanderbringt. Wenn ein Menschenleben Geld einbringt, dann will es jemand haben, aber weil alles in Geld bemessen wird, relativieren sich die Werte. Ehrbar ist hier letztlich niemand, vielleicht mit Ausnahme des armen Kutschers. Der wirkliche Fremdkörper unter all diesen Gleichen ist die Frau. Daisy Domergue gilt als schlecht, durchtrieben und schuldig, dabei ist sie nur nicht tugendhafter als die anderen. Weil Frauen ja im Film traditionell für männliche Projektionen herhalten müssen, sind sie oft super frisiert und geschminkt – selbst im staubigsten Westernkaff. Tarantino verkehrt dieses Muster ins Gegenteil und lässt Daisy über weite Strecken mit komplett blutverschmiertem Gesicht dastehen – dem Aussehen, das ihr diese Gesellschaft aufzwingt.

Die drahtige, freche Kraft, über die der Film durchaus verfügt, macht sich erst im Nachhinein richtig bemerkbar. Aber sie hat mir nicht wirklich geholfen, eine stringente Aussage zu entschlüsseln. In der zähen Stimmung, die während des Films vorherrscht, scheinen die Redseligkeit und die Gewalt vor allem um sich selbst zu kreisen.

Bianka Piringer